ドローンはただ飛ばすだけではビジネスにならない。現実には「ドローン×点検」や「ドローン×農業」といった形で、必ずドローンと産業分野をかけ合わせて、ビジネスを創出している。かけ合わせる産業はなんでもよく、従来は難しいと考えられていた「ドローン×広告」もドローンショーが登場したことにより実現した。

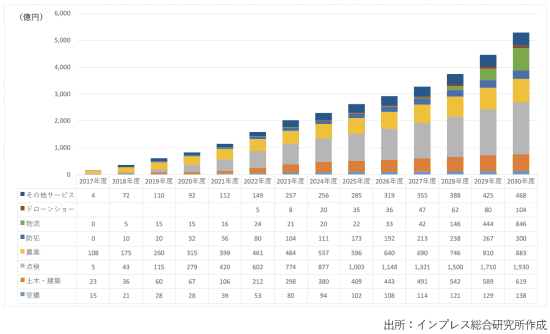

弊社が発行する「ドローンビジネス調査報告書2025」によれば、ドローンサービス分野における空撮の市場規模は94億円(2024年度)を記録するが、最大規模を誇る点検分野の1割程度にとどまる。実際、空撮を利用する「ドローン×観光」は、空撮愛好者が参加するツアーが開催される程度で、ビジネスとしては小規模なものにとどまっていた。

だが、東京都ではドローンに初めて触れる参加者が遠隔地からドローンを操縦し、風光明媚な景勝地などを空から観光するという取り組みが行われている。今回は、東京都が2024年度に実施した「ドローン×観光」に対する補助事業のあらましと、阪急交通社が行った、「ドローンを遠隔操縦して空からの景色を楽しむツアー」の模様を紹介する。

アクセシブル・ツーリズム推進の鍵はドローンにあり

東京都産業労働局観光部では高齢者や障害者など、移動やコミュニケーションに困難がある人たちでも旅行や観光を楽しめる「アクセシブル・ツーリズム」の取り組み拡大を図っている。そのなかで、空撮用ドローンを活用した観光商品づくりへの支援が検討された。「各産業のDX化が検討される中で観光分野でも可能性を探っていました。その中で、ドローンの活用を検討し始めました」と、担当課長の石渡氏は説明する。「2022~23年度にかけてモニターツアーを行い、民間事業者の方による商品開発の可能性を確認することができました」(石渡氏)。これを踏まえ、2024年度は民間事業の後押しをするため、「ドローンを活用したツアー造成等支援補助金」の事業を柱とする「ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業」を展開することにしたという。

▼ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/drone-accessibletourism

ドローンを活用したツアー造成等支援補助金は、どんな人でも都内観光を楽しめる旅行商品を造成・販売・運営する取り組みに対して、商品の造成経費(現地調査費、ドローン操作体験にかかわるシステム構築費など)、販売経費(広告掲載経費、広報ツール作成経費)、運営経費(ツアー催行にかかわる経費、スタッフ手配経費)について、1旅行商品あたり最大500万円の補助金が出る。補助率は2/3までとなっている。

2024年5月にはこの事業に対する説明会を実施し、モニターツアーの概要や観光地におけるドローンの活用事例、法律面といった話題を取り上げた。基本的に旅行事業者を対象としていたが、間口を広く参加者を募った結果、数十社が参加したうち半分近くはドローン事業者だったという。課長代理の七枝氏は「ドローン事業者からは『自分たちの技術を観光に活かせないか』といった問い合わせが寄せられました。そのほかには、旅行事業者とのマッチングを希望する声もありました。多くの事業者に関心を持っていただけたので、我々としては実りあるものにできたと考えています」と、成果に胸を張る。常にチャンスを探るドローン事業者としては、こういった情報を注視しておく必要がある。

この説明会を経て、阪急交通社(大阪府大阪市)が提案した「ドローンを遠隔操縦して空からの景色を楽しむツアー」と、JMTドローンツアー(東京都港区)の空撮旅行を楽しむツアー(「ドローン体験&玉堂美術館」など)が採択された。各事業への補助金の支給金額は明らかにされなかったが、補助上限額である500万円の範囲内で支給されたという。

3年の実績を活かして新規のツアー先開拓に成功

阪急交通社は2022~23年度に行われたモニターツアーの催行事業者でもあった。同社はコロナ禍で自由な旅行が制限されていた2021年に、兵庫県の新産業創造研究機構(NIRO)との取り組みがきっかけで、ドローンの空撮能力を活かしたバーチャルツアーを企画・催行していた。同社の丹羽氏は「コロナ禍で旅行事業が難しい中で何か新しいことをしようという挑戦でした。でも当時の空撮映像は今ほどきれいではなく、うまくいかないことが多くありました。そこから1年かけて知見をためていきました。そんな折、東京都のアクセシブル・ツーリズムに関する募集を見つけ、これまでの取り組みが活かせると考え応募しました」と当時を振り返る。

2024年度の遠隔操縦ツアーは、東京都の島しょ部である伊豆諸島の大島、八丈島、新島、神津島で実施。また、人口集中地区内である板橋区の宝持寺松月院でも開催した。参加した高齢者施設や障害者支援施設は合計8施設であり、東京都の統計で観光客の多い国トップ3(中国を除く)に入る台湾、韓国の施設も参加。阪急交通社がモニターツアー等で付き合いのあった施設に声をかけ、参加を打診した。また操縦体験の順番を待つ間に楽しめるよう、現地の映像をあらかじめ収録しVRゴーグルで楽しめる仕組みも準備した。結果的に、1施設あたり10~20名程度が参加し、大変盛り上がったという。

阪急交通社の万歳氏は「現在は遠隔から観光を楽しむ時代に移ろいつつあります。というのも団塊の世代が75歳以上になりつつあり、アクティブシニア層の旅行意欲は旺盛です。でも、足場の良くない景勝地があった場合、そこを高齢者が歩くのは難しくなります。そこで行けるところまでは歩き、難しくなったらドローンを操縦して観光を楽しんでもらう。現地に行くことに加えて『観光におけるラストワンマイル』を助ける意味で遠隔からの観光も整備したほうが良いと考えています」と解説する。遠隔で楽しめるのなら現地に行かなくてもいいのではという考えがよぎった筆者には、万歳氏の言葉はまさに目からウロコだった。

知見を活かし安全対策を万全にした運航体制を構築

ドローンの遠隔操縦ツアーにおける技術面についても紹介したい。今回ドローンの運航には広島県広島市でドローン関連事業やスクール運営に携わるSKY TRYINGが参画している。阪急交通社及びNIROの取り組みやモニターツアーでも運航を担当しており、遠隔操縦においては確かな実績を持つ。

SKY TRYING代表の池田氏は「使用した機体はDJI Air 2Sです。遠隔の施設に設置されたプロポの操縦信号はLTEや衛星回線を介して観光地にいる操縦者のプロポに伝わり、その電波で観光地のドローンを操縦します。ドローンの映像はNDIを経由してPCに取り込み、オンライン会議用のツールを使用して施設へ配信しました」と遠隔操縦の仕組みを解説した。遠隔操縦はRed Dot Drone Japanが開発する遠隔操縦アプリ「dQue」を使用している。同アプリは数百~数千km離れたドローンも操縦できる同社独自の技術で作られており、今回の取り組みにも有効に活用された格好だ。

ところで、ドローンを目視外飛行させる場合は国土交通省から承認を受ける必要がある。その条件として、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)(令和7(2025)年3月19日 最終改正(国空無機第100036号))では「モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること及び飛行経路周辺において無人航空機を安全に着陸させることができること」と定めている。だが、遠隔操縦ツアーを楽しむ人たちはドローンに初めて触れる人がほとんどだ。この点はどのようにクリアしたのだろうか。

「操縦体験をする方は、目視外飛行の承認を受けたオーバーライドできる操縦者の隣で操縦している状態と考えていただければと思います。また、補助者を配置して立入管理措置を講じ、ジオフェンスも設定して飛行する空域を厳密に定めています」と池田氏が安全対策を力説する。「まったくドローンを触ったことがない人が操縦する危険性はこれまでの取り組みで十分理解しました。安全性を最優先する旅行事業者として、事故予防を万全にする体制をとっています」と万歳氏は話し、続けて「国土交通省航空局とも連携をとっています」と七枝氏が安全飛行の準備を徹底したことを強調した。法律的な課題のクリア方法に見通しがついている点も、今後の遠隔操縦ツアー普及には心強いといえるだろう。

2025年度以降も継続して事業を後押し

かなり意欲的な取り組みであることが見えてきた遠隔操縦ツアーだが、課題としてはやはりコストが挙げられる。現地のロケハンが必須になるうえ、実際に飛行させる際にも操縦者・補助者の配置が必要だ。それぞれ人を派遣するとなれば、その分コストがかさむ。この問題を解消するために飛行する現地のドローン事業者と協業できればよいが、上記のような厳密な安全対策を理解してもらい、適切な対応が求められる。パートナー探しは簡単にはいかないようだ。

マネタイズ面も課題だ。今回、国内から参加した施設からは参加費を支払ってもらったものの、遠隔操縦ツアーを自走させるための費用には程遠いという。「バーチャルツアー」にそこまで高額な参加費を支払うのは難しいというのが、今回話を聞いた担当者たちの共通した印象だ。今後は補助金を活用しながら遠隔操縦ツアーを洗練させていき、最終的に利益が出る商品に作り上げることが求められる。

とはいえ担当者たちは「ドローン×観光」を育て上げる気概に溢れている。池田氏は「ドローンは悪天候に弱い面があるが、2025年度はそれにも対応できる機材選定や運航体制づくりを進めたい」とやる気を見せれば、丹羽氏は「都心部や海外の施設をつないでのツアーが開催できたのは大きな収穫です。ツアーの仕組みもある程度確立できました。来年度はツアー中の万歳氏との掛け合いも増やしながら、満足度を上げられるようにしたい」と熱意を表明。

石渡氏は「2024年度の取り組みでは、モニターツアーでは行けなかった場所でも新たに実施することができました。旅行会社さんの開拓力の賜物だと思っています。また、ドローン事業者さんがこの取り組みに興味を持っていることもわかりました。今後ドローン事業者さんと旅行事業者さんが繋がる可能性を伸ばしていきたい」と、東京都としても継続して遠隔操縦ツアーを後押ししていく姿勢を明らかにした。2025年度も補助金の募集があるとのことなので、興味を持った事業者はチェックしてみてはどうだろうか。