文字通り日進月歩の進化を遂げるドローン産業。そんなドローン関連企業の知的財産を守り、ビジネスにつなげていくのが弁理士の仕事だ。NX特許事務所代表の中畑稔弁理士は、2017年5月にDrone IP Labを創業。ドローン関連のスタートアップをクライアントとして、知財戦略と特許管理のコンサルティングを行っている。

「Drone IP Labを作ったのは、やはり千葉功太郎さんのDRONE FUNDができたのがきっかけだと言ってもいいでしょう。DRONE FUNDが出資するスタートアップを『知財の面から支える仕組みを作ってほしい』といわれたのが始まりなんです」と話す中畑氏。

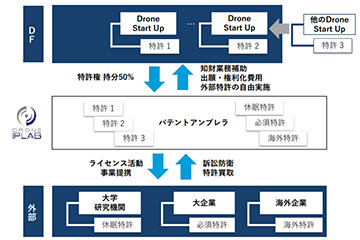

DRONE FUNDは、コロプラの副社長を務めた千葉功太郎氏が2017年5月に設立したドローン・スタートアップに特化したベンチャーキャピタル。Drone IP Labは、このファンドの投資先の1社として誕生した。ファンド投資先企業が持つアイデアを特許という形で共同出願し、知的財産として保有して、DRONE FUNDが投資先企業間で活用するための株式会社だ。

コロプラ時代の上司であった千葉氏から与えられたミッションは、“投資先のスタートアップに費用負担させないで出願する”ということ。そのため知的財産を管理する専門の株式会社を作り、そこにDRONE FUNDが出資して費用を捻出するという形をとった。

「ただし二つ問題がありました。弁理士法と信託業法です。代表が弁護士や弁理士であっても、株式会社名義では出願ができないということ。もうひとつは顧客から知的財産を信託されて運用するとなると、信託業法をクリアする必要があるということです。」

そこで千葉氏と中畑氏が考え出したのが、日本では例を見ない“共同出願”という方法だ。

出願費用をDrone IP Labが肩代わりする代わりに、スタートアップが持つ知的財産の一部をDRONE FUNDが保有。こうすることでDrone IP Labの権利として特許出願をしたり、必要な場合は訴訟することもできる。もちろん特許から生まれた利益は、持ち分に応じてスタートアップにも配当される。

「けっしてDrone IP Labとして権利が欲しいわけではありません。本当は各スタートアップに出資しているDRONE FUNDと権利を共有する方が安心でしょう。ただ、ファンドは投資事業有限責任組合として法人格がないため、DRONE FUNDは特許の権利を得ることができません。そこでDRONE FUNDが7割出資するDrone IP Labであれば、安心して権利を共同保有ができるだろう、ということでこのような形を取ったわけです」。

中畑氏によると最近のスタートアップには、知的財産を意識している代表者も多いという。しかし、新しい物や仕組みを作り出そうというスタートアップにとっては、まずは開発、そして資金調達が第一で、知財戦略はどうしても後回しになりがちだ。そこでDrone IP Labが知的財産戦略を請け負うことによって、スタートアップは本業に専念することができ、場合によってはライセンスによってお金が入ってくることにもつながる。中畑氏は「たまに記帳しに行くとお金が入っている。そんな投資信託のような感覚で気軽に利用してほしい。」と付け加える。

2017年12月にはDrone IP Labからドローン関連技術100件に関する特許の共同出願が行われている。その分野はドローンの機体構造、自律制御/群制御、インフラの管理制御、ソフトウエアから無人移動体を利用したビジネスモデルなど多岐にわたっている。これはDRONE FUNDの出資先企業を対象に、2017年8月から10月にかけて募集した共同出願キャンペーンによるもので、今後もこうしたキャンペーンで共同出願を募っていくという。

また同じく2017年12月には、やはりDRONE FUND投資先の1つであるエアロネクストと提携を結んだ。同社が持つドローンの重心制御技術「4D Gravity」をはじめ、同社の活動を知的財産の視点からバックアップするなど、中畑氏の物づくりに対する理解の深さがうかがえる。

「特許を扱う仕事とは、どれだけそのモノを好きになれるかだと思います。そのモノを好きになると、もっと知りたくなる。すると、実は発明者が気付いていなかったところにそのモノの本質があったりします。そこを特許として押さえておくと、派生するものすべてをカバーすることができるんです。」

こうした特許をはじめとしたドローン関連の知的財産は、中畑氏が集めた資料によると、世界の特許出願数の約3分の2を中国が占め、次いでアメリカが約4分の1弱、そして残りを欧州、日本、韓国とその他の国が分けあう形になっている。工業立国といわれて久しい日本だが、ドローンのハードウエアではDJIに代表される中国に大きく後れを取っているとよく言われているが、特許出願数でもそれが裏付けられている。そうなると、日本のドローン産業の発展はハードではなく、サービスの分野しか残っていないかというと「決してそんなことはない」と中畑氏。

「これまでに出されている特許の多くは“飛ぶための技術”です」と続ける。例えば「風速15m/sで機体をどう制御するか」や「モノを投下した時に重心を制御するセンシング技術」、「バッテリーをキャパシタに替えていかに高速充電できるようにするか」といったような“その先”の技術はまだまだ未開拓であり、日本の得意分野である。

「ここを海外勢に押さえられる前に日本の企業が特許を取っておけば、いずれ海外勢がそういった付加価値をドローンに付けた商品を開発しようという際に、日本勢は『ウチの特許を使ってもいいからその代わりにアナタのも使わせてください』という取引ができるわけです。」

さらに中畑氏はこうも語る。

「10年後のドローンがどうなっているか誰も予想がつきません。例えばプロペラがなくなっているかもしれませんしね。さらにドローンをどういう状況で何のために使うか、ということが変われば、それを解決する技術が必要になってくる。今見えている状況はまだ氷山の一角で、見えてない部分がまだまだあるということではないでしょうか。だから、決してドローンのハードではもはや日本の企業が手を出すところがない、ということではないと思います。」

さらに、こうした“飛ばす”部分とは違う技術の特許の出願では、ドローンとは違う業種の企業の名前が見つかる。セコムやソニー、トヨタといったドローンを本業としていない企業がドローン関連の特許を出願しているというのだ。そういう意味では、まだまだ知的財産の面で発展の余地があるというのが中畑氏の見方なのである。

また、Drone IP Labの共同創業者であり副社長でもある田路圭輔氏は、「これまで知的財産というと防御的に使ってきました。しかし、それでは訴訟を起こされるまで価値を生む瞬間がない。Drone IP Labの役目は、そうした死蔵特許をアクティブにすること」だと話す。知財戦略というとオープンイノベーションとは矛盾していると捉えられがちだが、Drone IP Labではむしろオープンイノベーションを加速するキーとして知財を活用するというのがそもそものコンセプトだという。

中畑氏も「日本では特許というとそれを避けるというのがこれまでの企業のスタンスでした。しかしこれからは、知的財産もモノづくりの材料の一部と考えた方がいい」と話す。新規事業を考える際に、既存の特許を調べ尽くして、それを避けて枠組みを考えるのではなく、それも含めたビジネスを考えていくことがイノベーションにつながるというのが中畑氏の考えだ。そして最後にこう付け加えた。

「そもそも、知財戦略を変えていきたいというのがDrone IP Labの設立の経緯です。共同出願を日本で初めて行ったのもそんな取り組みの1つ。これからは日本の知的財産のあり方そのものを変えてきたい」。