2025年1月28日、埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故は、多くの人々に衝撃を与えた。走行中のトラックが突如地面に飲み込まれ、陥没は時間の経過とともに拡大。インフラの老朽化という社会的課題を改めて浮き彫りにした。この事故で行方不明となったトラックの運転手を捜索するため、日本UAS産業振興協議会(JUIDA)はドローンの運用を主導した。その詳細な状況をドローンの有用性とともにお伝えする。

JUIDAによる迅速な提案と対応

事故が発生したのは1月28日。その翌日の1月29日には、「行方不明になった運転手の捜索にドローンを活用できるのではないか」と関係機関にJUIDAから提案している。事故発生後、早急に連絡を取り始めたのはJUIDA参与の嶋本学氏だ。嶋本氏は元陸上自衛官であり、退官後はさいたま市の危機管理を担当する職を務めた経験を持つ。

JUIDAは、2024年1月1日に発生した能登半島地震の際にも現地に赴き、ドローン関連企業の活動調整を担当。能登半島地震では、医療品の孤立地への搬送や無人による土砂崩れ地点の監視が注目されたが、そのほかにも狭所での飛行に優れたドローンを提供しているリベラウェアが倒壊家屋の内部調査を実施。また、ブルーイノベーションは橋梁の被害調査を行っている。

狭所での捜索に最適なドローンの活用

八潮市の事故現場での捜索において、下水道管内という極めて狭い空間に適した技術を持つのがリベラウェアとブルーイノベーションであると嶋本氏は判断。行政機関と調整を行い、両社に協力を要請したところ、両社ともドローンと人員の派遣を快諾した。

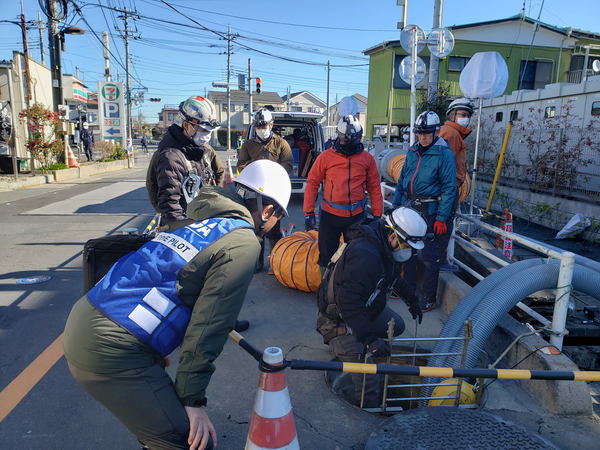

2月5日、関係機関などの許可が下り、JUIDAの嶋本氏とスタッフ2名、リベラウェアとブルーイノベーションの約10名が現場に赴いた。ドローンを飛行させるのは、地下15mにある直径4.75mの下水道管の内側。事故現場から下流600mにあるマンホールからドローンを投入した。

使用されたドローンとその特徴

今回使用されたドローンは、リベラウェアが開発した「IBIS2」と、ブルーイノベーションが国内販売を手掛けるスイスのFlyability社製「ELIOS 3」。具体的には以下の特長を持つドローンとなっている。

- IBIS2:プロペラガードを含めたサイズは縦19.8cm、横19.4cm。狭所の点検用に開発され、飛行の安定性やカメラ性能に優れる。

- ELIOS 3:縦38cm、横48cmで球形のガードを装備。3Dマッピング用LiDARを搭載しており、周囲の点群情報を取得し、リアルタイムに3Dマップを生成する。

マンホールの入り口の直径は約1mで大人が通れる程度だが、両機種とも装備などを外すことなく投入が可能だった。

捜索の実施と成果

マンホールの入り口から約10m地下には作業空間があり、ドローンのオペレーターはそこから操縦を実施。捜索箇所は、そこからさらに数m下の下水道管内だが、人間に有害な硫化水素ガスや下水道管自体が破壊してしまう危険があり、安全を確保するため作業空間からの操縦となった。なお、IBIS2は無線中継器の役割を担う別体の「エクステンションアンテナ」が用意されており、下水道管内にエクステンションアンテナを下ろし、電波の安定性を確保している。

IBIS2とELIOS 3は、マンホール地点から事故現場までの約600mの直線である下水道管内を電波ロストすることなく飛行。初日の2月5日には、IBIS2で土砂が堆積している地点に到達し、トラックのキャビンらしきものを撮影した。ドローンの飛行は2月5日、6日、8日の3日間にわたり、2機種で合計9回実施され、救出作業の手順策定に大きく貢献した。

ドローンの可能性と今後の展望

当初、JUIDAが関係機関に提案した際には、「ドローンで地中の下水道管を飛行できるのか」と疑問視する声もあった。しかし、嶋本氏は「閉所でドローンが飛行できることを知らない機関も多く、今後はこうした技術の認識を広げていきたい」と語った。

今後、JUIDAはドローンを活用した迅速な災害対応に向けた取り組みを進めていく。

- 「ドローン防災スペシャリスト教育講座」の開設- 運用者の教育強化

- JUIDA内での災害対応組織の創設- 迅速な対応体制の確立

- 自治体との協定締結- 平時からの防災対策の強化

これらの取り組みを通じ、災害時に迅速かつ的確に対応できる体制を構築していく方針だ。