2023年8月23日、自動交渉AIを活用したドローン運航管理システム(UTM)を開発するIntent Exchangeは、DRONE FUND、東京大学協創プラットフォーム開発(以下、東大IPC)、日本電気(以下、NEC)、ならびにそのファンドを引受先とした新株予約権(J-KISSと呼ばれる新株予約権スキーム)による資金調達を実施したことを発表した。

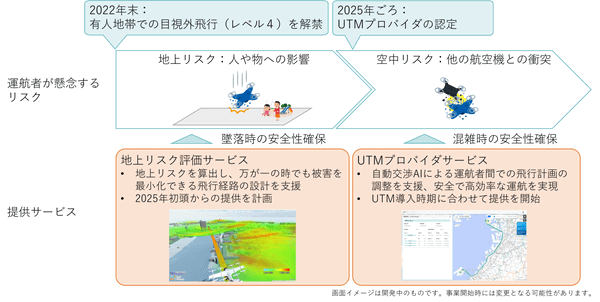

今回の資金調達を元手に、エアモビリティ領域以外への事業展開を立案するとともに、エアモビリティ領域でのサービス構築を行う。まずは、地上リスク評価サービスを2025年初頭に開始し、続いてUTMプロバイダの認定とUTM利用の義務化の時期を見据え、UTMサービス事業の開始に向けた開発を進めるとしている。

2025年頃に導入予定の認定UTMプロバイダによる運航管理

近年、空撮や農薬散布、測量、点検などの分野でドローンの活用が広がっており、2022年7月末までに約29万台のドローンが国に登録された(※1)。さらに、2022年12月の改正航空法の施行にともない、有人地帯での目視外飛行(レベル4)が可能となり、物流での利用など、さらなる実社会での活用が見込まれている。

一方、ドローン運航では、他のドローンや航空機との衝突などが課題とされており、この解決のためにUTMの開発と導入が国際的に進んでいる。UTMを利用することで、ドローン運航者は他のドローンの飛行計画やリアルタイムな位置情報の把握、計画調整などが可能となる。日本でも、航空局が認めたUTMプロバイダをドローン運航者が利用するならば、リスクの高い飛行を行うことを可能とする方針を打ち出しており、その実現時期は2025年頃と設定されている(※1)。

UTMは、国が集中的にドローンを管理するものから、複数の民間UTMプロバイダが分散的に相互接続するものに移行しつつある。この分散型のアーキテクチャは、大規模システム投資を抑制したい国と、サービス品質の向上を競う余地を残したい民間事業者の思惑が一致した結果、米国で生まれたものであり、その仕様は、標準化団体ASTM Internationalで標準化された。2022年に日本で導入されたリモートIDもこのASTMの規格に基づいており、UTMのデファクトスタンダードになると見込まれている。

この分散型のアーキテクチャにおいて重要となるのが、運航者と他の運航者の調整を支援する機能だ。現在、運航者間で経路が重複した際には、運航者が電話やメールなどでアナログ的に運航経路やタイミングを調整しているが、Intent Exchangeの自動交渉AIにより、この調整を自動化する。

※1 国土交通省「レベル4の実現に向けた新たな制度整備等」より

NECと産総研による自動交渉AIを事業化、日本の国際標準準拠を牽引

同社がUTMに導入した自動交渉AIは、機械学習とゲーム理論に基づく技術。同社代表の中台氏は、NECにおいて分散システムや機械学習の研究開発に携わった後、NEC、理化学研究所、産業技術総合研究所(産総研)において、自動交渉AIの研究開発を主導した。その後、スタートアップスタジオであるBIRD INITIATIVEにおいて、UTM事業の立ち上げとIntent Exchangeの創業を行い、2023年4月にBIRD INITIATIVEからIntent ExchangeにUTM事業の事業承継を行った。

また、UTMの国際業界団体であるGUTMA(Global UTM Association)において理事を務めるほか、ASTMにおけるUTM標準化活動に創成期から関わるなど、分散型UTMの設計や事業モデルに精通している。同社が参加する新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト(ReAMoプロジェクト)において、日本のUTMが国際標準と整合するよう設計を主導している。

地上リスク評価サービスを通し、ドローン運航支援を事業化

UTM導入による空中リスクの低減とともにレベル4の拡大に必要となるものが、地上リスクの適切な評価と管理だ。地上リスクとは、ドローンの飛行経路の下にいる人や物への衝突リスクである。国際的には、SORA(Specific Operations Risk Assessment)を用いた評価方法が広く知られており、福島ロボットテストフィールドが発表した「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」が、その日本版と位置付けられている。

しかしこのリスク評価法は、簡易な換算表を用いているために評価精度は低く、評価手順も複雑であった。Intent Exchangeは、人口密度データと墜落シミュレーションに基づくリスク評価ツールを、ReAMoプロジェクトにおいて研究開発している。運航経路上でドローンが制御不能になった場合の落下範囲を、風速や機体速度から算出し、経路自体の地上リスクを算出する。どの空域の地上リスクが低いかを可視化して運航者に提示することができる。

さまざまな自律モビリティの運航管理を含む調整プラットフォームを目指す

今後、さまざまな自律モビリティが遠隔制御され、相互に調整することが求められる。同社は、この自律モビリティの運航管理に加え、サプライチェーンマネジメントの領域でも自動交渉技術の導入と事業化を推進し、さまざまな調整プラットフォームを目指すとしている。

各社コメント

DRONE FUND 共同創業者/代表パートナー 大前 創希 氏

Intent Exchangeが開発を推進している自律分散型運航管理システムは、運航経路の自律調整機能を有しており、多くのドローン・エアモビリティが飛び交う未来の空に必要不可欠なインフラとなる可能性を秘めております。

代表を務める中台さんが、NECで進められていた研究成果を世に出すタイミングで、我々がご支援できることを嬉しく思っています。私たちは「ドローン・エアモビリティ前提社会」の実現に向けて、Intent Exchangeの支援を進めていきます。

東京大学共創プラットフォーム開発 代表取締役社長 植田 浩輔 氏

東大IPCの運営するAOI1号ファンドは、東京大学周辺でのオープンイノベーション活動の推進を目的とし、「企業とアカデミアとの連携によるスタートアップの育成・投資」というコンセプトで2020年に組成されました。またIntent Exchange社は産総研とNECの共同研究技術を活用し、BIRD INITIATIVE社を通じてのカーブアウトとして起業されました。

自動交渉AIを活用し、東大との共同研究の成果が活かされたドローンの運行管理を中心に、同社が持つ革新的な技術が自動化の進行する現代社会における新たなインフラとなる可能性に強く期待しておりますと共に、同社の挑戦的なミッションにご一緒させて頂けることを大変光栄に思います。当社としても引き続き積極的に支援して参ります。

日本電気 コーポレート事業開発部門長 兼 知的財産部門長 和田 茂己 氏

Intent Exchangeが開発を進めているUTMサービスのコアは、代表取締役の中台さんがNECの研究所で長年リードして取り組んできた自動交渉AI技術です。

NECとしては研究成果を事業化するための新しい試みの一つであり、NECの事業とのシナジーを生み出して大きな成功を期待しております。

BIRD INITIATIVE CEO 金野 諭 氏

BIRD INITIATIVEは、大企業が蓄積した最先端の技術などのアセットを強みに変え、スタートアップさながらのスピードで、会社設立及び外部資金調達などでスケールさせるカーブアウト支援プラットフォームを提供しております。

Intent Exchange社はカーブアウト支援の第1期生にあたり、大きなマイルストーンである最初の資金調達に貢献できたことをうれしく思います。大きな事業創出に向け、引き続きともに邁進して参ります。