2025年2月26日、経済産業省は、2024年7月に立ち上げた「より配送能力の高い自動配送ロボットの社会実装検討ワーキング・グループ」(以下、WG)において有識者や事業者と議論を重ね、目指すべき姿や社会実装に向けたロードマップを取りまとめたことを発表した。

物流分野における人手不足や買い物困難者の問題といった課題解決を目指し、同省は自動配送ロボットの社会実装に向けた取り組みを進めている。2023年4月には改正道路交通法の施行により、低速・小型の自動配送ロボットの公道走行が可能となり、自動配送サービスの社会実装が本格化した。

近年、諸外国では、低速・小型ロボットよりも、速度が速く大きい、「より配送能力の高い自動配送ロボット」を活用した配送サービスが広がっている。こうしたロボットの本格的な社会実装を目指し、経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2024年7月に、有識者・事業者・関係機関で構成するWGを立ち上げ、目指すべき姿について議論を重ねてきた。

取りまとめの概要

WGでは、主に「期待されるユースケース」「産業界が求めるロボットの仕様と運用」「社会実装に向けたロードマップ」の3つについて、有識者と事業者の意見を取りまとめた。

(1)期待されるユースケース

「より配送能力の高い自動配送ロボット」のユースケースとして、個人宅等への配送、移動販売、B2B搬送の、主に3つを取り上げた。

低速・小型ロボットよりも、速度と大きさが増すことにより、最大積載量や稼働率の向上、1件あたりの配送時間の短縮などが可能となる。そのため、宅配便などの多頻度小口配送、無人移動店舗としての商品販売、クイックコマースの配送地域拡大など、現在よりも活躍の幅が広がることが期待される。

(2)産業界が求めるロボットの仕様と運用

期待されるユースケースを実現するため、公道を走行する際のロボットの仕様と運用の仮説を、産業界のニーズとして取りまとめた。例えば、中速・中型ロボットでは、軽自動車より小型の機体が、最高時速20kmで道路の左側に寄って通行する、という仮説を立てている。

安全性の担保や、既存交通との調和といった観点は非常に重要であるため、関係省庁等との協議を重ねながら、社会実装に向けた今後の取り組みを推進していく。

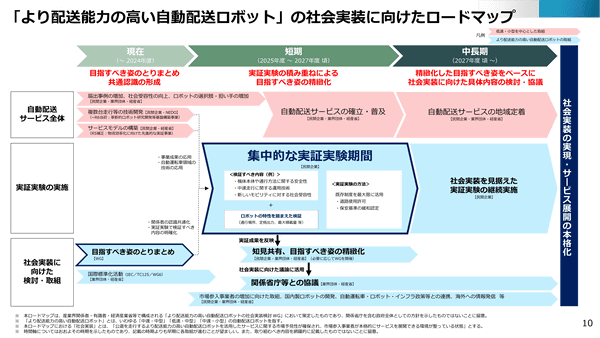

(3)社会実装に向けたロードマップ

今後、産業界各者による実証実験の積み重ねを通じて、目指すべき姿の精緻化を行うことが最も重要となる。

ロードマップでは、早期の社会実装を目指し、直近3年間を「集中的な実証実験期間」と定めた上で、関係者間における知見共有や、目指すべき姿の精緻化を経て、関係省庁等との具体的な協議を行うことを示している。

より配送能力の高い自動配送ロボットの社会実装に向けて

▼取りまとめ資料(概要版)

https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250226002/20250226002-1.pdf

▼取りまとめ資料(詳細版)

https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250226002/20250226002-2.pdf

▼参考資料

https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250226002/20250226002-3.pdf