本コラムでは、現地語の資料も活用して、中国のドローンビジネスを巡る状況を紹介していきます。

なぜ中国のドローン市場に注目するか

2010年代に入り、民間用ドローン(無人航空機)の実用化が進んでいます。ドローンは、これまで顕在化してこなかった用途、すなわち空を利用した低空での撮影(撮る)、散布(撒く)、測量(測る)、輸送(運ぶ)といった新たなソリューションを提供する機器として、全世界で注目を集めています。

ドローンの開発は米国やフランスのようないわゆる先進国でも進められていますが、大変興味深いことは、新興国である中国がドローン業界では大変活気あふれる場所となっていることです。その中でも、深セン市や北京市は、開発・生産の面で重要な地域となっており、またドローンの運用や応用でも、中国では農業分野を筆頭に様々な取り組みが見られています。

中国ではドローンは「無人機(Wurenji)」と呼ばれ、他の国と同様に軍事分野での研究が先行していましたが、周知の通り、2013年以降にDJI(大疆創新科技有限公司、Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd.)が空撮セグメントで世界的な成功を収めました。このことに刺激され、現在、新規参入も含めた活発な事業展開が見られ、世界のメディアやシンクタンクの注目を集めています。誤解を恐れずに言えば、とくにコンシューマー向けのドローン市場では、中国という新興国から、世界最先端のドローンが生み出されています。換言すれば、「新興国発の新興産業」、これがドローンビジネスの重要な一面です。

あらかじめ、本コラムのメッセージをいくつか述べておくと以下のようになります。

第一に強調しておきたいのはDJI以外にも有力なプレーヤーが多数存在するということです。中国でも、パイオニアとしてのDJIは突出した存在感を発揮していますが、それ以外にも有力な、また先駆的なスタートアップ企業が多数生まれてきています。

第二は、こうした活発なビジネスが展開している背景には、若くて優秀な技術者と企業家が多数いて、彼らの創業を促進するようなエコスステムも形成されていることです。中国のドローンビジネスをけん引している企業家の典型的なプロフィールは、1980年代生まれで、理工系最高峰の大学を卒業した中国人です。また中国国内にドローンを専門的に研究している研究所が多数あることも基礎研究を下支えしています。

そして第三に、ドローンのユーザーも急増しており、この背景には中国の航空法制とその運用がある程度の緩さを持っていることが指摘できます。まだドローンビジネスが本格的に立ち上がって数年しか経過していませんが、中国は単にドローンの組み立て生産地ではなく、その研究開発、そして実際の運用の面でも注目が必要な地域となっていると言えるでしょう。

世界から注目を集める中国のドローン企業

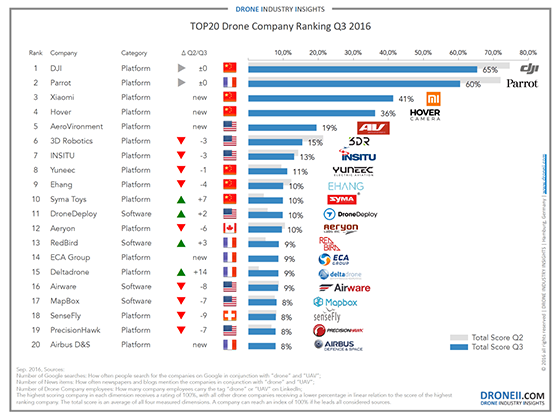

それでは、第一回では、まず世界のドローンビジネスの中での、中国の位置づけを簡単に確認しておきましょう。ドイツ・ハンブルグに本拠を置くドローンの調査会社Droneiiは、世界のドローン企業の「人気ランキング」を公表しています。2016年の第三四半期のデータでは、上位20社に6社の中国企業がランクインしています。

空撮ドローンのパイオニア、DJIがフランスのParrotや米国の3D Roboticsを抑えて堂々の1位となっています。これは今年DJIが発表したPhantom4、さらに秋に発売されて現在品薄となっている小型・本格派機種MAVICの性能を考えると納得される方が多いでしょう。注目できることは、DJI以外にも中国には有望なドローンメーカーが多く、4位のHover(Zero Zero Robotics)は、北京に本社を構えるドローンスタートアップで、小型・安全・非GPS環境で飛行可能という製品プロトタイプを発表し、2500万ドルのファンディング(資金調達)を得て、まさに世界に打って出ようとしています。おそらく彼らのHPを見て、「中国企業」だと思う方はいないでしょう。それくらい洗練されたマーケティングセンスを発揮していますが、Hoverの経営者たちはスタンフォード大学で博士号を取得した中国人で、2016年に彗星のごとく現れた企業の一つです。また、8位にランクインしているYuneec(昊翔電能運動科技(昆山)有限公司)、9位に入っているEhang(広州億航智能技術有限公司)も、これまでの中国企業のイメージを超えるような製品をリリースしています。

Droneiiのランキングはとても有用ですが、注意しなければいけない点もあります。まず、3位にドローンをリリースして間もないXiaomi(小米)がランクインしていることに違和感を覚える方は少なくないでしょう。また、そもそもランキングの評点付けが、Googleでの検索数、新聞やブログで言及される頻度などの指標をポイント化したもののため、最終消費者による人気投票に近く、特に産業用ドローンについてはその評価が低くなってしまう傾向がありそうです。

ただし、こうした点がありながらも、いまドローン業界で話題になっている企業のなかに、中国企業が顔を出していることは否定できない事実です。現実問題として、中国国内からはGoogleにアクセスできないため、Droneiiのランキングは、中国企業にとっては地元中国での評価を抜かした、「国外における評判」に基づいたものと言えます。つまり、ハンデがあるにもかかわらず、世界1位と評価されているのがDJIであり、そしてその他にも中国企業が多数ランクインしているのです。また、ポケットドローンDobbyを発売しているZEROTECH(零度智控(北京)智能科技有限公司)や、公安・警察向けのドローンを開発製造しているAEE(深セン(土ヘンに川)一電科技有限公司)など、ランク外となった企業にも注目に値する中国のドローンメーカーは数多くいます。

国内外から資金調達する中国ドローン企業

ここではもう一点、中国企業の国外からの資金調達の状況も紹介しておきましょう。

下記の表は、2013年から2015年にかけて、米国と中国本土のベンチャーキャピタルから、比較的大型の出資を受けた事例を整理したものです。金額的に最も大きいのは、やはりDJIで、合計3回の投資を受けており、その合計金額は1.05億ドルに達しています。これにすでにDroneiiのランキングに登場したYuneecとEhang、そしてXAircraft(広州極飛科技有限公司)が続きます。DJIに7,500万ドルの投資を行っているAccel partnersは世界的に著名なベンチャー投資企業で、Facebookに2005年、Dropboxに2008年、それぞれシリーズAという早期の段階で投資した実績を持っています。また、Ehangは主に米国と中国の企業に投資しているGGV Capital等から合計5,200万ドルの投資をうけており、YuneecはIntel Capitalからの6,000万ドルの投資を受けています。こうした一連のベンチャー投資の傾向から言えることは、米国、そしてとりわけシリコンバレーの資金が中国のドローンベンチャーに積極的に投資されているという事実です。

| 時期 | 企業 | 所在地 | 金額(ラウンド) | 筆頭投資者 |

|---|---|---|---|---|

| 2013年6月 | DJI | 深セン | 不明 | 不明 |

| 2014年1月 | Zero Zero Robotics | 北京 | 200万ドル (Seed) | 不明 |

| 2014年5月 | DJI | 深セン | 3,000万ドル (A) | Sequoia Capital |

| 2014年9月 | XAircraft | 広州 | 2,000万ドル (A) | Chengwei Capital |

| 2014年12月 | Ehang | 広州 | 1,000万ドル (A) | GGV Capital |

| 2015年5月 | DJI | 深セン | 7,500万ドル (B) | Accel Partners |

| 2015年8月 | Ehang | 広州 | 4,200万ドル (B) | GP Capital |

| 2015年8月 | Yuneec | 上海 | 6,000万ドル (B) | Intel Capital |

| 2015年8月 | Aheadx | 北京 | 200万ドル (Seed) | AV Capital |

| 2016年4月 | Zero Zero Robotics | 北京 | 2,300万ドル (A) | GSR Ventures |

(出所)Uerkwitz Andrew 著『Oppenheimer Equity Research Report』内のレポート「Drone Industry Report」 (http://pdf.zacks.com/pdf/FA/H4947044.PDF)、Crunchbase、Drone.jp、その他メディアより筆者作成。

<注>ここでいうベンチャーキャピタルには、米国と中国の双方が含まれていますが、中国国内のベンチャー投資については断片的にしか捉えられていません。中国国内での資金調達の事例は筆者が間もなく刊行する報告書で紹介します。

さらに、中国国内での資金調達に目を向けると、クラウドファンディングを活用した製品の量産化の事例もいくつかでてきています。2016年下半期、中国の国内外で注目集めた事例は、北京に本拠を置く、PowerVision(北京臻迪機器人有限公司)が、中国の通販プラットフォーム「京東(JD )」の金融プラットフォームでクラウドファンディングを募ったPowerEggの事例です。

卵型の特徴的なデザインのドローンで、瞬く間にファンドレイズを成功させ、9月16日時点では3,600万元(約6.1億円)であったものが、10月10日の締め切りの段階では1億元(約17億円)を超え、達成率は1016%となりました。1元からの出資が可能で、合計6万5,289人からの出資を得ており、平均すると一人当たりの出資額は1,556元(約2.6万円)ですが、例えば1台入手できる権利が8,388元(約14万円)で2,000名に購入されています。2016年10月時点で、クラウドファンディングでは「ドローンの世界記録」と言われる金額を達成しています。もちろんこの事例は、かなり尖ったデザイン性を売りにしたコンシューマー向けドローンであり、期限通りに納入されるか、そして実際に納入される製品の性能はどうかなど、まだまだこれからの推移を見守る必要があるでしょう。

PowerEggのほかにも、クラウドファンドを活用した中国発のドローンはあります。教育用ロボットキットメーカーであるMakeblockはレゴ感覚で組み立てができ、またプログラミングもできるAirblockをクラウドファンディングサイトKickstarterにてリリースし、すでに最低目標額を達成しています。これらはいずれも競争が激化しつつあるコンシューマー向けドローンであり、日本企業がそもそも参入を想定していないマーケットかもしれません。

しかし筆者が注目しているのは、Hover、Zerotech、PowerVision、Makeblockというように、中国から新しいアイデアを製品化するような新世代の企業が続々と生まれている事実です。こうした新世代の中国企業の創業者は、DJIの創業者ワン氏と同様に、その多くが1980年代生まれで、国内外の理系におけるの最高峰の大学を卒業しています。この結果、彼らは、最新の技術、グローバルでファッショナブルなセンス、そして中国に形成されたサプライチェーン、この3つを結合させられる特異なポジションに位置しており、この優位性を最大限活用して、世界の舞台へと瞬く間に駆け上がります。確かに、DJIほどの成功を挙げているドローン企業はまだありませんが、DJI創業者のワン氏と同等の能力をもつ新世代の企業家は、ドローン関連の業界に絞っても、潜在的には中国に多数いると考えられます。中国のドローン産業からは、新興産業でビジネスチャンスをつかむスピーディな企業家の存在だけでなく、それを支える様々なエコシステムの存在も示唆されている、このように筆者は考えています。

世界をけん引する日本企業は現れるのか

それに比べると、前述したDroneiiのランキングトップ20社の中にも、米国のベンチャー投資のリストにも、日本のドローン企業は1社も登場しないのが現状です。高城剛氏は著書『空飛ぶロボットは黒猫の夢を見るか?』(集英社、2016年刊行、155-156頁)で、クリス・アンダーソンの次の言葉を紹介しています。

「なぜ日本には、ドローンメーカーがないのか?」

この質問は、向き合わなければならない疑問です。実際には日本にもドローンメーカーはあるわけで、また、国際的にも著名な日本企業がレンズやセンサーといった重要パーツの納入という「黒子」に徹しているからとも言えるでしょう。また、ドローンが産業として立ち上がって間もないこともあり、まだまだ評価を下すには早いのかもしれません。専門用途向けの産業用ドローンの開発が進む中で、ホビー・コンシューマー向けとは異なるセグメントで、日本企業が強みを発揮する可能性に期待する声もありますし、日本から大型の資金調達をするドローンベンチャーが出てくる兆しもあります。また、日本は製造面ではなく、ドローンの利用・活用の面で統合的なソリューションを実験し、実践し、そのノウハウを蓄積していくべきだとの考え方もありえるでしょう。いずれにせよ、今後、上記のランキングに入ってくるような、世界をけん引する、あるいは世界をあっと言わせる日本発のドローン企業の登場が待ち遠しいと感じるのは筆者だけではないでしょう。

日本でもDJIについては様々な情報が伝えられていますが、すでに紹介したように、それ以外にもグローバルに資金調達し、また特徴的な製品を開発している中国企業が登場しています。冒頭でも言及しましたが、民用ドローン産業は「新興国発の新興産業」という特徴を体現しつつあると言えるでしょう。こうした観点から、本コラムではこれまであまり日本では紹介されてこなかった中国のドローンにかかわる法制や企業、そして利用・活用の状況について紹介していきたいと思います。

伊藤亜聖

東京大学社会科学研究所・講師

専門は中国経済論。著書に『現代中国の産業集積――「世界の工場」とボトムアップ型経済発展』(名古屋大学出版会、2015年12月)、『東大塾 社会人のための現代中国講義』(高原明生・丸川知雄共編、東京大学出版会、2014年11月)等。

Email: asei@iss.u-tokyo.ac.jp